本文

第37 回 大須戸能 薪能

第37回 大須戸能「薪能(たきぎのう)」

とき

令和7年8月15日(金曜日) 開場:午後5時00分 開演:午後6時00分(終演予定:午後8時30分ころ)

※開催の可否については、当日の午前10時頃に改めて村上市ホームページでお知らせいたします。

ところ

八坂神社 能舞台(村上市大須戸地内)

番組

【番 組】

・狂言「蟹山伏」(かにやまぶし)

・能「嵐山」(あらしやま)

大須戸能の“源流”

大須戸能は、江戸時代後期から大須戸集落の住民の間で伝承された能狂言です。山形県東田川郡櫛引町(現在の山形県鶴岡市)黒川の黒川能の系統を引くものであり、現在は4月3日に八坂神社で行われる春の例祭で神社の能舞台で演じられるほか、8月15日には薪能(たきぎのう)としても公開されています。昭和30年には新潟県の無形民俗文化財に指定されました。

その起源は、弘化元年(1844年)の冬、庄内の黒川能役者蛸井甚助(たこいじんすけ)が当地に逗留した際に庄屋や神主など村人に対し、式三番や黒川能の下座伝承曲15曲を教えたことに始まると伝えられ、嘉永4年(1851年)以降は鎮守八坂神社の社殿での演能記録も残っており、少なくとも150年以上の伝承が確認できます。

また嘉永5年(1852年)の古文書には「古来の能装束が切損し役に立たなくなったので奉納を願う」旨の記述があることから推して、黒川能が伝わる以前にも何らかの形で大須戸において能が行われていたとも考えられているが、現在の伝承は黒川能伝来以後のものしか確認されていません。

大須戸能の特色としては、一語一語にナビキがつく謡や笛方がほかの囃子方に対して直角の位置につくなど黒川能の形態と共通する部分が多いですが、黒川能が頭屋の座敷や春日神社拝殿内という屋内で行われるのに対して、大須戸能は当初から能舞台での演能で伝承されているため、謡・囃子・所作ともに黒川能より大きめです。

八坂神社の境内には、蛸井甚助が帰郷する際、記念に残したといわれる「黒川や上に流れて花の郷」なる句碑があります。

大須戸能薪能は、かがり火がゆらめく幻想的な空間で、代々受け継がれる農村の伝統芸能です。申し込みは不要で、観覧は無料です。

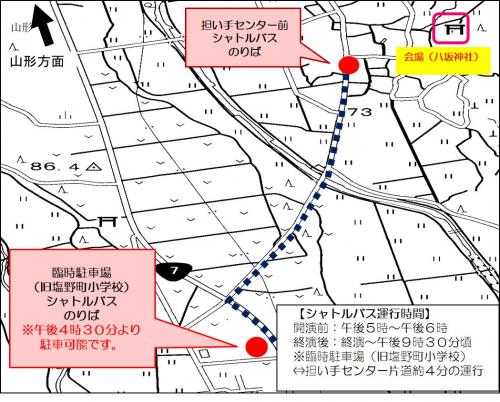

臨時駐車場とシャトルバス運行について

当日は混雑が予想されるため、旧塩野町小学校敷地内に臨時駐車場を設置いたします。

お車でお越しの方は、臨時駐車場をご利用ください。

※臨時駐車場は午後4時30分より開放いたします。

また臨時駐車場から担い手センター(大須戸集落内)までシャトルバスを運行します。

合わせてご利用ください。

詳細は、下記ページを参照ください。

[案内]臨時駐車場とシャトルバス運行について [PDFファイル/200KB]