本文

村上市管理不全空家等及び特定空家等判断基準

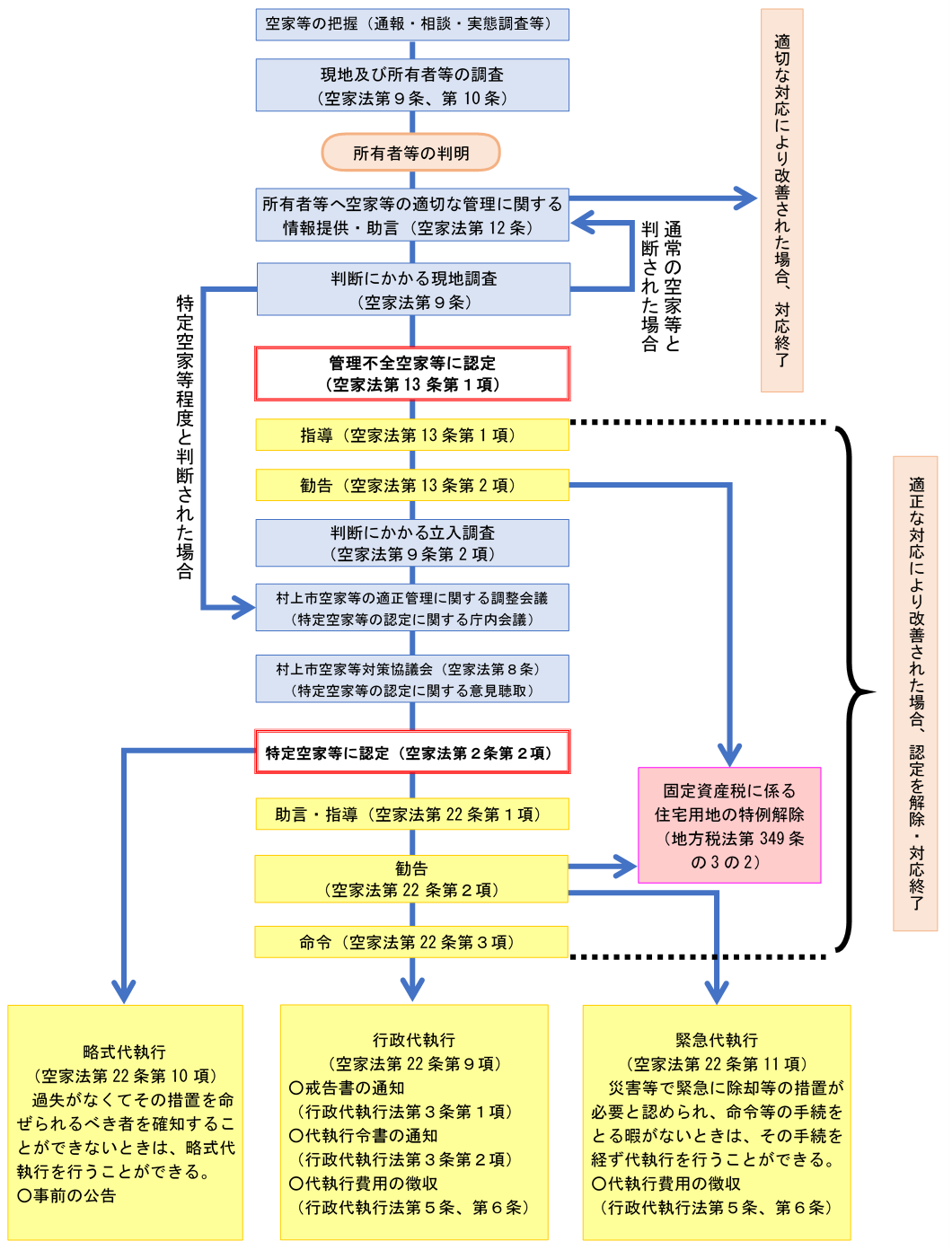

平成27年に施行された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)に基づき、市町村は、著しく危険な空家等を「特定空家等」と認定し、その所有者等に対して指導・勧告・命令を行い、最終的には、所有者等に代わって強制的に必要な措置を行う「代執行」が可能となりました。

さらに令和5年には、空家法の一部が改正され、「特定空家等」にさせないよう、その手前の段階にある「管理不全空家等」という区分を新たに設け、指導・勧告することができるようになりました。

市では、空家法に基づき、「管理不全空家等」および「特定空家等」に対し、必要な措置を行うため「村上市管理不全空家等及び特定空家等判断基準」を作成しました。

空家法第5条において、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。

空家等の管理を怠ると、屋根材等の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂および害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。

また、「管理不全空家等」または「特定空家等」に認定されますと、以下に記載する不利益を受ける場合がありますので、所有者・管理者の皆さまは適切な管理をお願いします。

さらに令和5年には、空家法の一部が改正され、「特定空家等」にさせないよう、その手前の段階にある「管理不全空家等」という区分を新たに設け、指導・勧告することができるようになりました。

市では、空家法に基づき、「管理不全空家等」および「特定空家等」に対し、必要な措置を行うため「村上市管理不全空家等及び特定空家等判断基準」を作成しました。

空家法第5条において、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。

空家等の管理を怠ると、屋根材等の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂および害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。

また、「管理不全空家等」または「特定空家等」に認定されますと、以下に記載する不利益を受ける場合がありますので、所有者・管理者の皆さまは適切な管理をお願いします。

特定空家等とは(空家法第2条第2項)

空家法では、次のような状態にある空家等とされています。

1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態

3.適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態

4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態

3.適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態

4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

管理不全空家等とは(空家法第13条第1項)

空家法では、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態とされています。

判断基準の考え方

国土交通省が示している「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に準じ、「空家等の物的状態」と「空家等の状況及び周辺の状況によりもたらされる悪影響の程度」の2点を考慮し、総合的に判断します。

認定から指導、勧告までの流れ

特定空家等または管理不全空家等に認定された場合、市はその空家等の所有者等に対して適切な管理を指導します。指導後、状態が改善されない場合は、その空家等の状態や状況に応じて、必要な措置を行うよう勧告します。

※勧告を受けると、その空家等が住宅であった場合に適用されている固定資産税の住宅用地特例が適用除外となり、軽減が受けられないため固定資産税額が高くなります。

特定空家等の場合、勧告を受けても正当な理由なく改善されない場合は、必要な措置を行うよう命令します。

それでもなお、措置を実施しない場合は、所有者等に代わって市が強制的に行う「代執行」により必要な措置を行い、その措置にかかった費用は所有者等へ請求します。

なお、その費用の徴収については、国税滞納処分の例による強制徴収が認められています。

認定および措置の流れ