本文

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭などの父または母および児童の医療費に対して助成を行ない、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

目次

お知らせ

令和7年4月1日から、児童が入院した際にかかる一部負担金が無料になりました

令和7年3月末までは、入院時には1日あたり1,200円の一部負担金を負担する必要がありましたが、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの一環として、令和7年4月1日からは児童(※)が入院した際にかかる一部負担金が0円になりました。

なお、外来や調剤、入院時の食事療養費と生活療養費の一部負担金はこれまで通りです。

|

旧制度 |

新制度 |

|---|---|

| 1日につき1,200円 | 0円 |

※高校3年生年代の年度末まで(18歳になる日以降の最初の3月31日まで)の児童

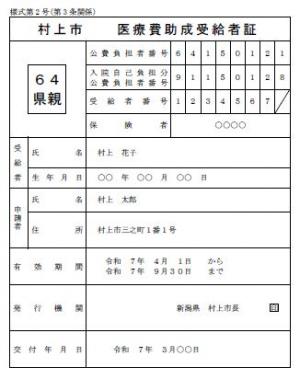

また、令和7年4月1日からは下記のとおり新しい受給者証となっております。

<新しい受給者証(見本)>

助成対象者

次に該当する児童(※)と、その児童を監護するひとり親家庭の父または母、または父母にかわって児童を養育している人

- 父母が離婚した児童(法律婚・事実婚の解消)

- 父または母が死亡した児童

- 父または母に一定の障がいのある児童

- 父または母の生死が明らかでない児童

- 父または母から引き続き1年以上遺棄(おきざり)されている児童

- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁(刑務所などに入所)されている児童

- 母が婚姻によらないで出産した児童

- 棄児(おきざりにされた子)などで出生の事情が明らかでない児童

※高校3年生年代の年度末まで(18歳になる日以降の最初の3月31日まで)の児童(政令で定める程度の障害の状態にある児童については、20歳の誕生日の前日まで受給期間を延長することができます。)。

所得制限

申請者および扶養義務者(同居の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年(1月~8月の間の申請にあっては前々年)の所得が、扶養親族などの数に応じて次表の所得制限限度額を超えているときは助成対象外です。

申請者の所得が限度額を下回っていても、扶養義務者がだれか1人でも限度額を超えると助成対象外となります。

| 扶養親族などの数 | 申請者(児童の保護者) | 扶養義務者 | ||

|---|---|---|---|---|

| 所得制限限度額 | (参考)収入ベース | 所得制限限度額 | (参考)収入ベース | |

| 0人 | 2,080,000円 | 3,343,000円 | 2,360,000円 | 3,725,000円 |

| 1人 | 2,460,000円 | 3,850,000円 | 2,740,000円 | 4,200,000円 |

| 2人 | 2,840,000円 | 4,325,000円 | 3,120,000円 | 4,675,000円 |

| 3人 | 3,220,000円 | 4,800,000円 | 3,500,000円 | 5,150,000円 |

4人以上扶養親族がいる場合は、1人につき380,000円を加算した額が所得制限限度額となります。

例1)申請者が児童2人と母を扶養につけている場合

→申請者の所得制限限度額は、扶養親族が3人で3,220,000円

例2)申請者は離婚して児童1人と暮らしているが、前年は離婚した元配偶者の扶養に児童をつけていた場合

→申請者の所得制限限度額は、扶養親族が0人で2,080,000円

(注1)収入ベースの金額は、給与所得者を例として給与所得控除を行う前の金額です。控除額は人によって異なるため、あくまで参考の金額としてください。

(注2)上記の所得制限限度額を超えていないか確認する際は、総所得から一律80,000円(児童扶養について認められている社会保険料控除)、障害者控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得額で確認してください。

(注3)離婚などにより養育費を受け取っている場合は、養育費の80%が所得に加算されます。

助成内容

助成対象

- 健康保険適用分の医療費の自己負担額のうち、下記の一部負担金を差し引いた額

- 入院時に受ける食事療養費(保険者から標準負担額減額認定証または減額認定証を交付されている場合に限る)

- 入院時に受ける生活療養費(保険者から標準負担額減額認定証または減額認定証を交付されている場合に限る)

一部負担金

受給者の方は、以下の一部負担金をお支払いいただきます。

| 外来、柔道整復 |

1回530円 |

| 調剤 | なし(0円) |

| 入院 | 1日につき1,200円 ※高校3年生年代の年度末まで(18歳になる日以降の最初の3月31日まで)の児童については0円 |

| 指定訪問介護 | 1日につき250円 |

| 治療用装具 |

なし(0円) |

助成対象外

健康保険適用外の医療費(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院のベッド代など)

診断書や証明書などにかかる文書料、手数料 など

受給者証が交付されるまで

(1)申請書類を提出する

必要なもの

- 戸籍謄本(申請者本人および児童のもの)

- 医療保険の資格情報が確認できる書類(申請者本人および児童のもの。資格情報のお知らせ、資格確認証、マイナ保険証など。)

- 子ども医療費助成受給者証(青色)

※戸籍が発行できるようになるまで時間がかかる場合は、申請前に市にご相談ください。

(2)書類審査

1週間ほどお時間をいただきます。

(3)受給者証の交付

審査の結果、助成対象者として認められた場合は、ご自宅に受給者証を郵送します。

受給者証の有効期間は、申請書を提出した月の翌月からとなります。

償還払い(払い戻し)

医療費の会計時に助成対象費用を負担された場合は、償還払いの手続きをすることで助成を受けられます。

(県外の医療機関を受診したとき、治療用装具を購入したとき、受給者証を持たずに医療機関を受診したときなど)

手続きの流れ

(1)健康保険(7割または8割)が適用されているか確認する

健康保険が適用されず、医療費の10割を負担されている場合は、こども課でのお手続きの前に保険給付のお手続きが必要です。

(2)償還払いの申請

こども課または各支所地域振興課地域福祉室に申請書類をご提出ください。

【必要書類】

- 領収書(原本)

- 医師が発行した証明書(治療用装具の場合)

- 健康保険組合などの保険者が発行した支給決定通知(1の手続きを行った方のみ)

- 受診した方の医療保険の資格情報が確認できる書類

- 受給者証

- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード

(3)支給決定・支払い

支給決定後、申請時に指定した口座に振り込みます。

認定後に必要な手続き

認定されている方は、次のような場合にお手続きが必要です。

いずれの場合も手続きの際に受給者証をお持ちください。

- 加入している医療保険に変更があったとき(変更後の医療保険の資格情報が確認できる書類をお持ちください。)

- 住所が変わったとき

- 同居の家族(扶養義務者)の住所が変わったとき

- 重度心身障害者医療費助成を受けることになったとき

- 生活保護を受けるとき

- ひとり親でなくなったとき(婚姻(事実婚を含む)、児童を監護しなくなったときなど)

- 助成対象者が死亡したとき

- 助成対象者が施設入所したとき

更新手続き

受給者証の有効期限は1年間(9月30日まで)です。

引き続き助成を受けるためには更新の手続きを行う必要があります。

更新手続きは、毎年8月に行います。

※更新手続きを行っても、所得制限などにより助成が受けられなくなる場合があります。

また、所得制限により助成が受けられなかった方も、前年の所得の状況により助成が受けられるようになる場合があります。